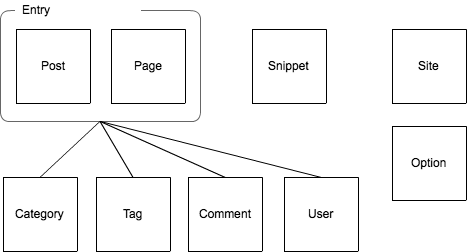

Lokkaのデータ構造についてざっくりとした図。クラス図もER図も厳密過ぎちゃうので何となくの図です。

- Post(投稿)

- Page(ページ)

- ブログの投稿の様に時系列に並べたりしないもの。(aboutとかprofileとかfaqとか)

- Entry(エントリー)

- Category(カテゴリー)

- エントリーをツリー状に分類するためのもの。親カテゴリーの概念が有る。1エントリーに複数カテゴリーはつかない。

- Tag(タグ)

- エントリーをフラットな構造に分類するもの。1エントリーに複数つけられる。

- Comment(コメント)

- User(ユーザー)

- Site(サイト)

- Option(オプション)

- 必須ではないサイトの情報。プラグインなどから勝手に項目を増やせる。

- Snippet(スニペット)

これらは全て共通のAPIを持っています。(DataMapper)

*あとで書く* (datamapper.orgを見て・・・)

Entry(PostやPage)はCommentやCategoryやTagやUserと相互に紐づいています。

> Post('about').category.name

mac

> Comment(1).entry.user.name

komagata

分かりにくい部分

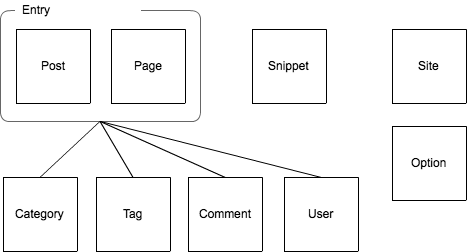

PostとPageはEntryのサブクラス。所謂単一テーブル継承ですが持っている機能が同じです。

# entry.rb

class Entry

...

end

class Post < Entry; end

class Page < Entry; end

「おやおやこれはおかしいぞ、機能が同じならなんで特化するんだい?」

「名前が違います。」

今後特化した機能ができるかもね!要はLokkaの"ブログ"の部分がPostで"CMS"の部分がPageです。

(WordPressのカスタムタクソノミーはキモイので同じの作るとしてもclass Foo < Entry; endを動的に増やすとかで対応しようと思っています。)

テーマ作成者にとっては結構違います。Postはそのテンプレートに合わせたPostをLokkaがあらかじめテンプレートに渡してくれます。Pageの方はLokkaは何もしてくれないので自分で取りに行かなければいけません。

# entries.erb

<% @posts.each do |post| %>

<%= post.title %>

<% end %>

# entry.erb

<%= @post.title %>

テンプレートに応じたPostが@postsや@postに最初から入っています。これは下記と同じ意味です。

# entries.erb

<% @posts = Post.recent(10) %>

<% @posts.each do |post| %>

<%= post.title %>

<% end %>

# entry.erb

<% @post = Post.get_by_id_or_slug(params[:id_or_slug])

<%= @post.title %>

@postが最初から設定されてると上記のように書かなくて済むから便利!